Als Neuangestellter in einem Bürokosmos wirkt alles zu Beginn noch frisch und vielleicht mitunter auch seltsam. Es gibt sympathische Kollegen, etwas Nervigere, möglicherweise auch den ein oder anderen etwas komischen Sitznachbarn und dann natürlich den Chef. Mit den Jahren spielt sich das Alles langsam ein und nach fünf Jahren ist es, wie so vieles im Leben, zur Gewohnheit verkommen. Nicht nur in der Arbeit, auch allgemein. Ein Reifeprozess tritt ein, beziehungsweise ist bereits eingetreten und steht vor dem Abschluss. In der Serienlandschaft gibt es nur wenige Serien, die über Jahre hinweg laufen können oder dürfen. Konzepte wie Friends (10 Jahre) oder ER (15 Jahre) sind die Ausnahme der Regel einer schnelllebigen Branche. Wie der Fels in der Brandung ragte hier seit 2005 Greg Daniels’ US-Adaption von Ricky Gervais’ The Office heraus. Doch im sechsten Jahr nun bricht die charmante Sitcom ein.

Die beiden Hälften der sechsten Staffel zeichnen sich durch jeweils zwei Dinge aus. In den ersten Episoden bereiten zum einen Jim (John Krasinski) und Pam (Jenna Fisher) ihre Hochzeit an den Niagarafällen vor, zum anderen droht Dunder Mifflin der Ausverkauf. Zu diesem kommt es in der zweiten Hälfte dann auch, sodass sich Michael (Steve Carell) und Jim als gleichgestellte Führungskräfte in Scranton mit Jo Bennett (Kathy Bates) und ihrer Drucker-Firma „Sabre“ einer neuen Hierarchie gegenübersehen. Währenddessen geht Pams Schwangerschaft in die finalen Monate. Abseits hiervon zeichnet sich in Andy (Ed Helms) und Erin (Ellie Kemper) ein neues Büropärchen ab und Dwight (Rainn Wilson) zieht die meiste Zeit einsam seine Kreise. Vielleicht auch weil Darryl (Craig Robinson) nun selbst einen Schreibtisch im Büro erhält, geraten Kelly (Mindy Kaling), Ryan (B.J. Novak) und andere noch mehr ins Hintertreffen.

Gab es früher neben den beiden dynamischen Duos Jim-Pam und Michael-Dwight stets noch genügend Raum, auch den anderen Charakteren der Serie - zum Beispiel Creed oder Meredith - entsprechend Entfaltungsspielraum zu gewähren, hat sich dies nun geändert. Was überrascht, weil trotz des verstärkten Fokus' auf Andys und Erins Beziehung gleichzeitig auch Jim und Pam gehörig an screen time einbüßen. Ihr Privatleben wird abgesehen von den zentralen Doppelfolgen Niagara und The Delivery kaum noch thematisiert, im Büro selbst war Pam wegen Mutterschutz lange abwesend und auch ansonsten halten sich Beide hier vermehrt zurück. Da auch Dwight nicht mehr so präsent erscheint wie in vergangen Jahren, ist The Office immer mehr zur Michael-Scott-Show verkommen, ohne dass dieser paradoxerweise (zu) allgegenwärtig auftritt. Dennoch wirkt Daniels’ Serie über weite Strecken verloren, denn es wurde versäumt, neue Gesichter einzubauen.

Weniger Jim, Pam, Kelly, Ryan, Oscar, kaum noch Creed, Toby, Meredith, Stanley und Phyllis. Zwar etwas mehr Andy und Erin, aber auch dies nur unausgegoren. Große Gaststars geben sich nicht gerade die Klinke in die Hand, weshalb Kathy Bates in ihren wenigen Auftritten auch schon das Sahnehäubchen darstellt. Auch auf dem Regieposten zeigte sich kaum Aktivität, der wiederkehrende Harold Ramis und Marc Webb ließen sich ein Mal beschwatzen, ansonsten schien in diesem Jahr die Stunde der Darsteller gekommen. Neben Novak, Kaling, Wilson und Krasinski setzte sich auch Carell hinter die Kamera, um die Kollegen des Ensembles in Szene zu setzen. Von einer Auffrischung also nichts zu spüren, weder vor noch hinter den Kulissen. Stattdessen heißt es allmählich: bonjour tristesse. Denn vom Elan vergangener Jahre ist in The Office nicht mehr allzu viel übrig geblieben. Weshalb das alte Rezept inzwischen fad wird.

Es heißt also den Gürtel enger zu schnallen. Jim spielt Dwight noch weniger Streiche - obschon er und Pam sich gegen Ende der Staffel etwas Nettes haben einfallen lassen - und kaum einer der Handlungsstränge kann und will so recht überzeugen. Deshalb lässt sich The Delivery als einzig wirklich überzeugende Episode ausmachen, nach der erst ein Mal eine Weile lang nichts kommt, ehe sich einige überdurchschnittliche Folgen finden lassen. Hinzu kommen dann misslungene Wochenwerke wie Double Date, The Banker, Sabre und Body-Language, die mit zu den schlechtesten Episoden der ganzen Serie zählen. Zum Verlauf von The Office passt es, dass die Show zwar Anfang Mai für eine siebte Staffel verlängert wurde, Carell jedoch erklärte, dass er aktuell nicht vorhabe, im Jahr darauf zur Serie zurückzukehren. Denn zu erzählen gibt es scheinbar nichts mehr. Was bleibt ist ein würdevoller Abschied ab Herbst 2010.

6.5/10

Die beiden Hälften der sechsten Staffel zeichnen sich durch jeweils zwei Dinge aus. In den ersten Episoden bereiten zum einen Jim (John Krasinski) und Pam (Jenna Fisher) ihre Hochzeit an den Niagarafällen vor, zum anderen droht Dunder Mifflin der Ausverkauf. Zu diesem kommt es in der zweiten Hälfte dann auch, sodass sich Michael (Steve Carell) und Jim als gleichgestellte Führungskräfte in Scranton mit Jo Bennett (Kathy Bates) und ihrer Drucker-Firma „Sabre“ einer neuen Hierarchie gegenübersehen. Währenddessen geht Pams Schwangerschaft in die finalen Monate. Abseits hiervon zeichnet sich in Andy (Ed Helms) und Erin (Ellie Kemper) ein neues Büropärchen ab und Dwight (Rainn Wilson) zieht die meiste Zeit einsam seine Kreise. Vielleicht auch weil Darryl (Craig Robinson) nun selbst einen Schreibtisch im Büro erhält, geraten Kelly (Mindy Kaling), Ryan (B.J. Novak) und andere noch mehr ins Hintertreffen.

Gab es früher neben den beiden dynamischen Duos Jim-Pam und Michael-Dwight stets noch genügend Raum, auch den anderen Charakteren der Serie - zum Beispiel Creed oder Meredith - entsprechend Entfaltungsspielraum zu gewähren, hat sich dies nun geändert. Was überrascht, weil trotz des verstärkten Fokus' auf Andys und Erins Beziehung gleichzeitig auch Jim und Pam gehörig an screen time einbüßen. Ihr Privatleben wird abgesehen von den zentralen Doppelfolgen Niagara und The Delivery kaum noch thematisiert, im Büro selbst war Pam wegen Mutterschutz lange abwesend und auch ansonsten halten sich Beide hier vermehrt zurück. Da auch Dwight nicht mehr so präsent erscheint wie in vergangen Jahren, ist The Office immer mehr zur Michael-Scott-Show verkommen, ohne dass dieser paradoxerweise (zu) allgegenwärtig auftritt. Dennoch wirkt Daniels’ Serie über weite Strecken verloren, denn es wurde versäumt, neue Gesichter einzubauen.

Weniger Jim, Pam, Kelly, Ryan, Oscar, kaum noch Creed, Toby, Meredith, Stanley und Phyllis. Zwar etwas mehr Andy und Erin, aber auch dies nur unausgegoren. Große Gaststars geben sich nicht gerade die Klinke in die Hand, weshalb Kathy Bates in ihren wenigen Auftritten auch schon das Sahnehäubchen darstellt. Auch auf dem Regieposten zeigte sich kaum Aktivität, der wiederkehrende Harold Ramis und Marc Webb ließen sich ein Mal beschwatzen, ansonsten schien in diesem Jahr die Stunde der Darsteller gekommen. Neben Novak, Kaling, Wilson und Krasinski setzte sich auch Carell hinter die Kamera, um die Kollegen des Ensembles in Szene zu setzen. Von einer Auffrischung also nichts zu spüren, weder vor noch hinter den Kulissen. Stattdessen heißt es allmählich: bonjour tristesse. Denn vom Elan vergangener Jahre ist in The Office nicht mehr allzu viel übrig geblieben. Weshalb das alte Rezept inzwischen fad wird.

Es heißt also den Gürtel enger zu schnallen. Jim spielt Dwight noch weniger Streiche - obschon er und Pam sich gegen Ende der Staffel etwas Nettes haben einfallen lassen - und kaum einer der Handlungsstränge kann und will so recht überzeugen. Deshalb lässt sich The Delivery als einzig wirklich überzeugende Episode ausmachen, nach der erst ein Mal eine Weile lang nichts kommt, ehe sich einige überdurchschnittliche Folgen finden lassen. Hinzu kommen dann misslungene Wochenwerke wie Double Date, The Banker, Sabre und Body-Language, die mit zu den schlechtesten Episoden der ganzen Serie zählen. Zum Verlauf von The Office passt es, dass die Show zwar Anfang Mai für eine siebte Staffel verlängert wurde, Carell jedoch erklärte, dass er aktuell nicht vorhabe, im Jahr darauf zur Serie zurückzukehren. Denn zu erzählen gibt es scheinbar nichts mehr. Was bleibt ist ein würdevoller Abschied ab Herbst 2010.

6.5/10

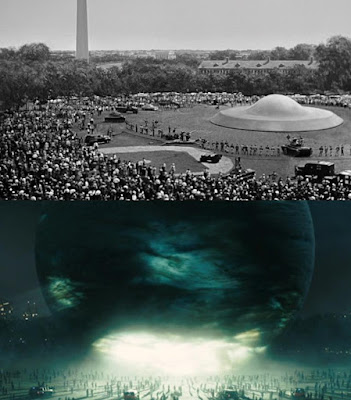

Doch seine Planungen erweisen sich schwieriger als geplant. Die Sowjets wollen sich nicht in Washington treffen und die Amerikaner nicht in Moskau. Auch die Idee mit den Vereinten Nationen stößt bei der amerikanischen Regierung auf Ablehnung. Klaatus Auftrag ist quasi beendet, bevor er begonnen hat. Seine Botschaft selbst dabei sehr simpel. Aufgrund der Entdeckung der Wasserstoffbombe stellen die Menschen eine Gefahr für das Universum dar. Sollten sie versuchen Nuklearwaffen ins All zu transportieren, würden sie damit die Aggression der vereinten außerirdischen Mächte auf sich ziehen. Ein Fingerzeig gegen das Wettrüsten und eine Bloßstellung der Engstirnigkeit sowohl von amerikanischer wie sowjetischer Seite. Zwar versuchte sich Weides Film als Plädoyer gegen die Gewalt der Menschen untereinander, doch wird dieses Plädoyer von seinem Finale letztlich korrumpiert.

Doch seine Planungen erweisen sich schwieriger als geplant. Die Sowjets wollen sich nicht in Washington treffen und die Amerikaner nicht in Moskau. Auch die Idee mit den Vereinten Nationen stößt bei der amerikanischen Regierung auf Ablehnung. Klaatus Auftrag ist quasi beendet, bevor er begonnen hat. Seine Botschaft selbst dabei sehr simpel. Aufgrund der Entdeckung der Wasserstoffbombe stellen die Menschen eine Gefahr für das Universum dar. Sollten sie versuchen Nuklearwaffen ins All zu transportieren, würden sie damit die Aggression der vereinten außerirdischen Mächte auf sich ziehen. Ein Fingerzeig gegen das Wettrüsten und eine Bloßstellung der Engstirnigkeit sowohl von amerikanischer wie sowjetischer Seite. Zwar versuchte sich Weides Film als Plädoyer gegen die Gewalt der Menschen untereinander, doch wird dieses Plädoyer von seinem Finale letztlich korrumpiert. Da die Menschen nicht im Stande sind sorgsam mit ihrem Planeten umzugehen, obliegt dies der Verantwortung der Außerirdischen. Der bezeichnende Makel ist, wie später angesprochen wird, das Wissen um seine Schuld und die Fortführung der eigenen Taten wider besseren Wissens. Das Kyoto-Protokoll lässt grüßen. Eine ähnliche Kritik an der menschlichen Zivilisation fand man in artgemäßer Form bereits in The Matrix von den Gebrüdern Wachowski. Zugleich versäumt es Derricksons Film jedoch nicht, sich dem Problem von zwei Seiten zu stellen. Hierzu dient die Konfrontation von Klaatu mit Professor Barnhardt (John Cleese), die in einem entscheidenden und evolutionstechnisch gesehen durchaus nachvollziehbaren Dialog mündet. Somit ist es nicht nur gelungen die moralische Frage des Filmes in die Gegenwart zu verlagern, sondern sie sogar zu einem stringenten Ende zu führen, was Weides Film einst versagt blieb.

Da die Menschen nicht im Stande sind sorgsam mit ihrem Planeten umzugehen, obliegt dies der Verantwortung der Außerirdischen. Der bezeichnende Makel ist, wie später angesprochen wird, das Wissen um seine Schuld und die Fortführung der eigenen Taten wider besseren Wissens. Das Kyoto-Protokoll lässt grüßen. Eine ähnliche Kritik an der menschlichen Zivilisation fand man in artgemäßer Form bereits in The Matrix von den Gebrüdern Wachowski. Zugleich versäumt es Derricksons Film jedoch nicht, sich dem Problem von zwei Seiten zu stellen. Hierzu dient die Konfrontation von Klaatu mit Professor Barnhardt (John Cleese), die in einem entscheidenden und evolutionstechnisch gesehen durchaus nachvollziehbaren Dialog mündet. Somit ist es nicht nur gelungen die moralische Frage des Filmes in die Gegenwart zu verlagern, sondern sie sogar zu einem stringenten Ende zu führen, was Weides Film einst versagt blieb. Zu guter letzt ist es auch die Besetzung, die ein Lob verdient. In die Rolle von Klaatu schlüpft im Remake nun Keanu Reeves, der augenscheinlich perfekt für die Figur zu sein scheint. Denn Klaatus Emotionslosigkeit über die meiste Spielzeit hinweg erfordert nicht sonderlich viel schauspielerisches Talent, sodass Reeves hier mit seinem steinernen Blick größtenteils richtig liegt. Zudem passt er sein Spiel dem Wandel seiner Figur innerhalb der Geschichte an, sodass man dem Schauspieler keinerlei großartigen Vorwürfe machen kann. Ähnlich verhält es sich mit Jaden Smith, dem zweitjüngsten Sprössling von Hollywood-Superstar Will Smith, der in The Day the Earth Stood Still den verbitterten und bornierten Stiefsohn von Jennifer Connelly spielt. Connelly wiederum ist schauspielerisch über jeden Zweifel erhaben und durch ihren Auftritt in

Zu guter letzt ist es auch die Besetzung, die ein Lob verdient. In die Rolle von Klaatu schlüpft im Remake nun Keanu Reeves, der augenscheinlich perfekt für die Figur zu sein scheint. Denn Klaatus Emotionslosigkeit über die meiste Spielzeit hinweg erfordert nicht sonderlich viel schauspielerisches Talent, sodass Reeves hier mit seinem steinernen Blick größtenteils richtig liegt. Zudem passt er sein Spiel dem Wandel seiner Figur innerhalb der Geschichte an, sodass man dem Schauspieler keinerlei großartigen Vorwürfe machen kann. Ähnlich verhält es sich mit Jaden Smith, dem zweitjüngsten Sprössling von Hollywood-Superstar Will Smith, der in The Day the Earth Stood Still den verbitterten und bornierten Stiefsohn von Jennifer Connelly spielt. Connelly wiederum ist schauspielerisch über jeden Zweifel erhaben und durch ihren Auftritt in